印刷でも金

「最高で金 最低でも金」

ただいまパラリンピックTOKYO2020が開催中です。

オリンピック・パラリンピックの開催については、いろんな異論が百出でしたが、

開催された今は、これを踏まえてどんなレガシーを残すのかが、きっと問われていきますね。

ただ、競技者の方たちにとっては開催されてよかった。間違いなく。

さて、見出しの言葉は柔道家のヤワラちゃんこと、谷亮子さんの名言です。

2000年の流行語大賞の特別賞にも選ばれました。

谷さんは他にも、「田村で金、谷で金、ママになっても金」など、

金メダルの話題にははずせない偉大な人です。

今や以前ほど悲壮感など無く、競技自体を楽しんで参加するアスリートも多いようには思いますが、

でも皆さん頂点を目指して競技するわけですから、やはり金メダルにまつわるドラマや名言は生まれますよね。

皆さんは、どんな勝負やアスリートが心に残ったでしょうか?

他人の大切なメダルを噛んで話題になる人は論外ですがw

印刷でも金

そんなタイミングが影響しているのか、金の印刷の相談が重なったので、

印刷での金の表現方法をご紹介します。

主な表現方法は下記の4つです。

【1】カラー印刷での疑似的な金

【2】金のインクでの印刷(オフセット)

【3】箔押し

【4】金素材を使う(主にシール)

【1】カラー印刷での疑似的な金

デザイン表現で、イメージとしての金を表現する方法です。

サンプルのように、金をイメージするモチーフを使ったり、

グラデーションで光沢があるような表現が出来ます。

【メリット】

・通常のカラー印刷になりますので、安価でデザインの自由度が高い

【デメリット】

・金属の光沢感は再現出来ない

【2】金のインクでの印刷(オフセット)

印刷のインクで、金や銀の特色インクを使って印刷する場合です。

使用するインクは、DIC 619(赤金)・620(青金)・621(銀)になります。

サンプルは、黒い紙に「銀」の文字を印刷しています。

時間がたっているせいもあるようですが、あまり金属感は出ていないですね。

【メリット】

・主に、印刷で金文字、銀文字を使用したい時に、後述する「箔押し」より安価で手軽

【デメリット】

・下地の用紙や、経年劣化によって、金属の光沢感が十分には表現されない

・オフセット印刷のみ

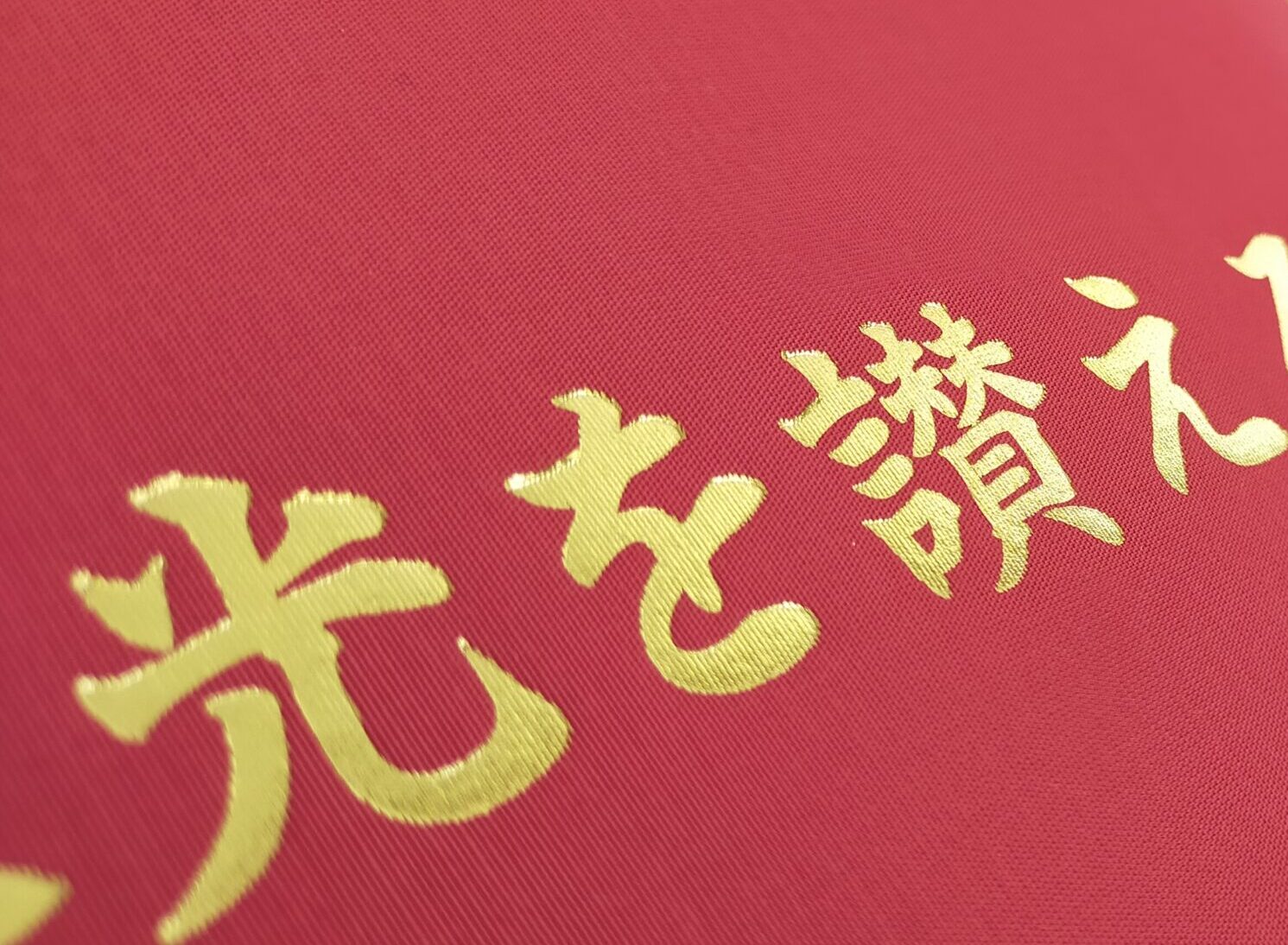

【3】箔押し

上製本(ハードカバー)の表紙でよく使われます。

金や銀の箔(薄いフィルム)を圧力を加えて圧着させます。

サンプルは、布クロスのハードカバーに金箔押しをしたものです。

文字部分が箔とともにエンボス加工されますので、立体感があり高級な仕上がりになります。

金属の光沢感もバッチリです。

最近では、金や銀だけでなく、レインボーカラーの色などもあり箔の種類は豊富です。

また、加圧ではなく熱で転写する仕様もあり、そのほうが安価に仕上ります。

【メリット】

・金属の光沢感や高級感の再現に最適

【デメリット】

・箔押し用の型を作らなければならないので、文字やロゴなど、ある程度使用範囲が限られる

・コスト的には、型代と加工代が必要になるので、安価ではない

【4】金素材を使う(主にシール)

ベースの素材自体に金や銀の素材を使う方法です。

紙でもありますが、シール素材のほうが一般的によく使われます。

シール素材としては、紙ベースのホイル系とフィルムベースのPET系があります。

サンプルは、ホイル系の艶あり(金ツヤ・銀ツヤ)と艶なし(銀ケシ)になります。

ホイル系・PET系ともに、金属の光沢感があり、用途によって素材を選びます。

金や銀以外にも、ホログラムの素材など、シールの素材は多種多様です。

以上、金や銀の印刷をするにも、いろいろな素材や表現があります。

「印刷でも金」ご相談ください。

コンシェルジュ高谷でした。